4月23日,暨阳学院李敦柱教授团队在《Nature》子刊《Nature Communications》(中科院1区Top,IF-5yr=16.1)在线发表题为《应力诱导塑料相分离行为及其驱动塑料基微污染物释放行为研究》(Stress-induced phase separation in plastics drives the release of amorphous polymer micropollutants into water)的研究性论文,从分子尺度首次揭示了塑料基材内源性残余应力对塑料降解和微污染物释放的关键性作用机制,有望为高效控制塑料污染提供理论支撑。

当前,全球塑料泄露污染约2000万吨,已造成严重塑料微污染物释放与累积,严重威胁人体与生态健康。此前研究,多聚焦于紫外线辐照、机械磨损等外源驱动机制,而对塑料制品本征特性——特别是制造过程形成的内源性残余应力——在污染物释放过程中的基础性作用缺乏系统认知。

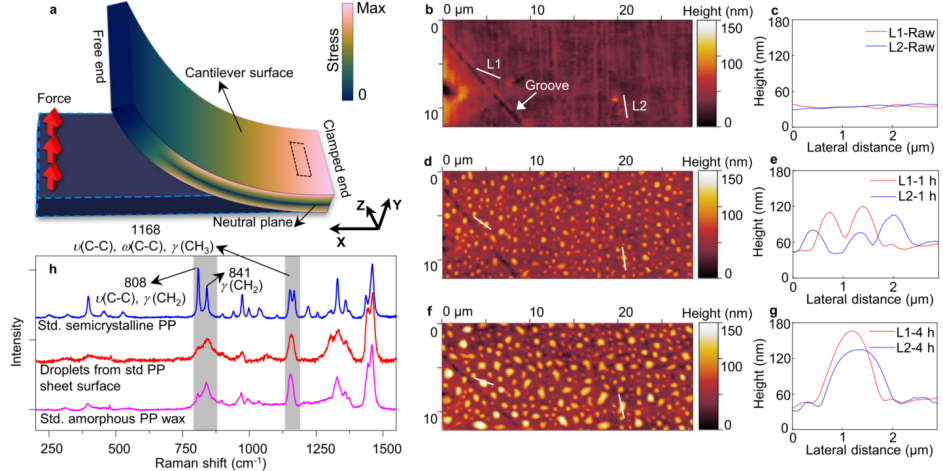

聚焦内源因子驱动型塑料污染释放机理,李敦柱教授团队通过追踪制造过程中内源性残余应力的产生过程和分布水平,揭示了塑料制品中应力水平的增加可显著增强塑料内部的无定形聚合物和化学添加剂迁移到材料表面,并向水环境释放微污染物。模型分析明确了塑料基体中低分子量物质在应力作用下可呈现Bingham非牛顿流体特性,揭示了应力诱导的粘弹态转变是驱动微污染物跨相界迁移的关键动力学过程。

本研究首次系统揭示了塑料基材内源因子对微污染物释放的关键性驱动机制,显著完善了塑料微污染物释放动力学理论,为准确评估塑料污染释放过程与控制方法提供了理论支撑。

美女的隐藏部位是什么图片为该论文第一作者单位和通讯单位,暨阳学院李敦柱教授为该论文的第一作者和共同通讯作者。

全文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-58898-w

(暨阳学院)

浙ICP备11046845号-1 浙公网安备33018502001115号

浙ICP备11046845号-1 浙公网安备33018502001115号